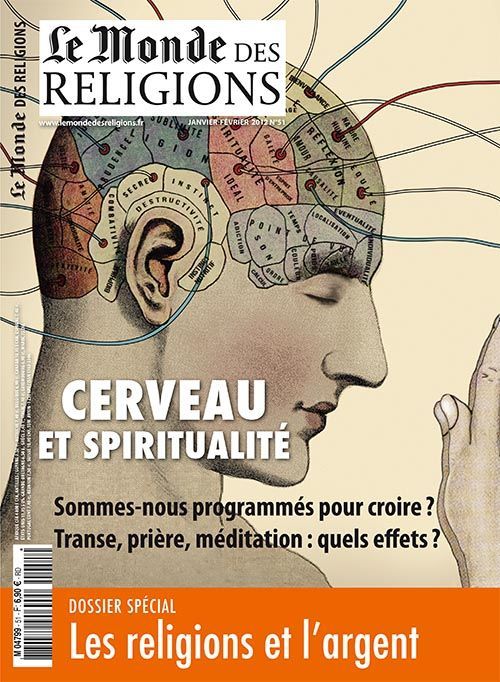

Notre dossier met en évidence un fait important : l’expérience spirituelle sous ses formes très diverses – prière, transe chamanique, méditation – a une inscription corporelle dans le cerveau. Au-delà du débat philosophique qui en découle et des interprétations matérialistes ou spiritualistes que l’on peut en faire, je retiens un autre enseignement de ce fait. C’est que la spiritualité est d’abord, et avant tout, une expérience vécue qui touche l’esprit autant que le corps. Selon le conditionnement culturel de chacun, elle renverra à des objets ou à des représentations très différentes : rencontre avec Dieu, avec une force ou un absolu indicible, avec la profondeur mystérieuse de l’esprit. Mais ces représentations auront toujours pour point commun de susciter un ébranlement de l’être, un élargissement de la conscience et bien souvent du cœur. Le sacré, quel que soit le nom ou la forme qu’on lui donne, transforme celui qui l’éprouve. Et il le bouleverse dans tout son être : corps émotionnel, psyché, esprit. De nombreux croyants ne font pourtant pas cette expérience. Pour eux, la religion est avant tout un marqueur identitaire personnel et collectif, une morale, un ensemble de croyances et de règles à observer. Bref, la religion est réduite à sa dimension sociale et culturelle.

On peut pointer dans l’histoire le moment où cette dimension sociale de la religion est apparue et l’a peu à peu emporté sur l’expérience personnelle : le passage de la vie nomade, où l’homme vivait en communion avec la nature, à la vie sédentaire, où il a créé des cités et a remplacé les esprits de la nature – avec lesquels il entrait en contact grâce à des états modifiés de conscience – par les dieux de la cité à qui il a offert des sacrifices. L’étymologie même du mot sacrifice – « faire le sacré » – montre bien que le sacré ne s’éprouve plus : il se fait à travers un geste rituel (offrande aux dieux) censé garantir l’ordre du monde et protéger la cité. Et ce geste est délégué par le peuple, devenu nombreux, à un clergé spécialisé. La religion revêt dès lors une dimension essentiellement sociale et politique : elle crée du lien et soude une communauté autour de grandes croyances, de règles éthiques et de rituels partagés.

C’est en réaction à cette dimension trop extérieure et collective que vont apparaître dans toutes les civilisations, vers le milieu du premier millénaire avant notre ère, des sages très divers qui entendent réhabiliter l’expérience personnelle du sacré : Lao Tseu en Chine, les auteurs des Upanishads et le Bouddha en Inde, Zoroastre en Perse, les initiateurs des cultes à mystères et Pythagore en Grèce, les prophètes d’Israël jusqu’à Jésus. Ces courants spirituels naissent bien souvent au sein des traditions religieuses qu’ils tendent à transformer en les contestant de l’intérieur. Cette extraordinaire poussée de mysticisme, qui ne cesse d’étonner les historiens par sa convergence et sa synchronicité dans les différentes cultures du monde, va bouleverser les religions en y introduisant une dimension personnelle qui renoue par bien des aspects avec l’expérience du sacré sauvage des sociétés primitives. Et je suis frappé de voir combien notre époque ressemble à cette période antique : c’est cette même dimension qui intéresse de plus en plus nos contemporains, dont beaucoup ont pris leurs distances avec la religion qu’ils jugent trop froide, sociale, extérieure. C’est tout le paradoxe d’une ultramodernité qui tente de renouer avec les formes les plus archaïques du sacré : un sacré qui s’éprouve plus qu’il ne se « fait ». Le XXIe siècle est donc à la fois religieux par la résurgence identitaire face aux peurs engendrées par une mondialisation trop rapide, mais aussi spirituel par ce besoin d’expérience et de transformation de l’être que ressentent de nombreux individus, qu’ils soient religieux ou non.